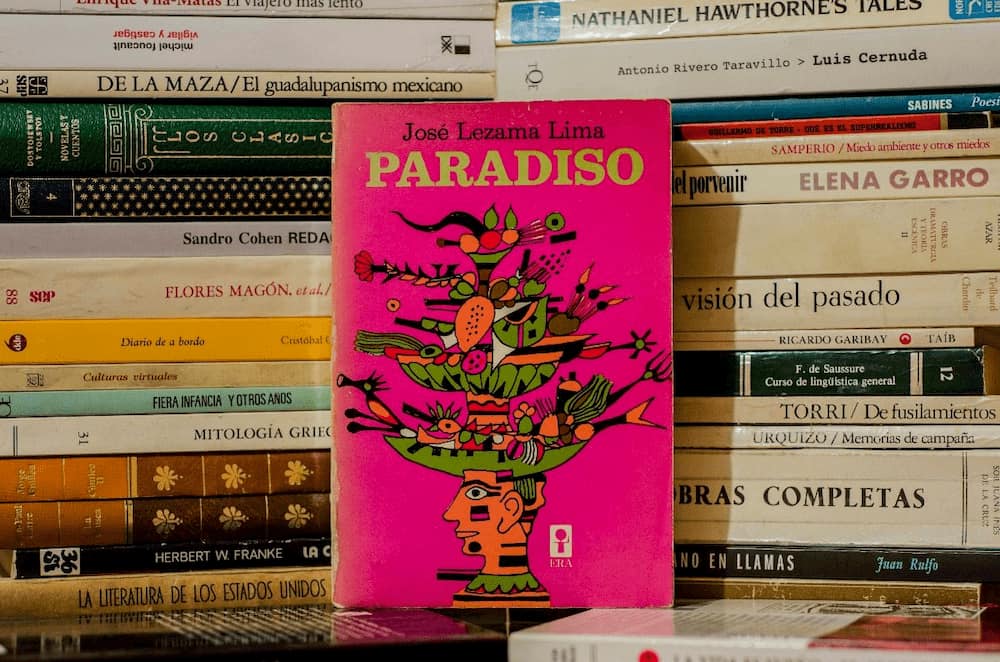

La luz de ‘Paradiso’

Calificar de «oscuro» a José Lezama Lima es hoy un lugar común; un lugar común para quien fuera sin duda el menos común de los escritores cubanos.

Univista TV WEB/Alejandro Robles

Pero ese epíteto con el que muchos lo arrinconaban —y el propio Lezama se quejaba de ello—, no pocas veces venía acompañado de resentimiento y maledicencia. Nada hay de malo en la oscuridad y nadie se queja de la noche por las mismas razones.

Dueño de una erudición abrumadora y de una prosa exuberante, amante de los juegos metafísicos con los que trenzaba la historia, la literatura y la imagen, conversador insaciable y poseedor de uno de los paladares más barrocos de la Isla, Lezama ofrece dificultades para cualquier lector. Su obra todo lo penetra y lo absorbe, y en su interior, como en el gigantesco vientre de una ballena, todo se reinventa.

Cuando era acusado de «oscuro», Lezama se defendía con latigazos de humor, tan rápidos y certeros que parecía haber estado esperando toda la vida por aquel ataque.

En su espléndido ensayo «El Curso délfico», Manuel Pereira refiere que en una ocasión organizó un encuentro entre el escritor y los trabajadores de la revista Cuba. Allí, alguien —no sé si de muy pocas luces o con malas intenciones— comentó que su definición de poesía era demasiado oscura, a lo que el escritor respondió: «El pueblo también sabe ser oscuro, pregúntele a la gente en la calle qué quiere decir el tíbiri-tábara», expresión popular que significa que no se está ni bien ni mal. Refiere asimismo Pereira que en otra oportunidad, alguien se atrevió a contrastar la complejidad de su escritura con la claridad y la transparencia de la poesía martiana, pero Lezama tenía una bala en la recamara de su rifle verbal: «Los Versos sencillos de Martí son sencillamente complejos, no existe en la historia de la poesía cubana un verso más oscuro que aquel que habla del canario amarillo que tiene el ojo tan negro».

En una entrevista que le realizara Armando Álvarez Bravo, Lezama trató de zanjar de una vez por todas el asunto: «Esto de oscuridad y claridad ya me va pareciendo trasnochado. (…) La tendencia a la oscuridad, a resolver enigmas, a cumplimentar juegos entrecruzados, es tan propia del género humano como la imagen reflejada en la clara lámina marina».

Es fama que Lezama, con su descomunal figura, pasaba los días incrustado en un sillón, junto a una de las ventanas enrejadas de su casa en Trocadero 162. Sentado en ese sillón, Lezama viajaba por el mundo. Un vaivén y estaba en Egipto espiando a Nu, el portero del submundo, otra oscilación y paseaba junto a Laotsé que tripulaba un búfalo de agua, un parpadeo y veía volar al canario centellante de José Martí, un movimiento más y recorría la calle Obispo. Lezama escribía a mano apoyando su libreta en el brazo de aquel sillón.

Una tarde perdió la noción del tiempo y terminó en la más absoluta penumbra. Cuando su esposa María Luisa lo encontró estaba tan absorto en la escritura, que parecía no poder desprenderse de la pluma, ni siquiera para encender la luz. Sorprendida le preguntó por qué escribía en la oscuridad. «Había luz cuando empecé», le contestó y soltó una risa estrepitosa. Tras una brevísima pausa, añadió: «Toda la luz que había fue engullida por el poema que escribí. Al principio estaba rodeado por la fosforescencia de un centenar de cocuyos dorados, ahora el poema tiene la oscuridad de un trozo de carbón. Pero basta una chispa para encender ese fragmento de roca, y esa luz está ahí, oculta en su interior».

El asma lo obligó a hacer una última pausa y concluyó: «Escribir un poema oscuro puede ser muy placentero, pero hacerlo en la oscuridad es un exceso».

Enrique López Mesa, que era entonces editor de la revista Santiago, en cuyas páginas aparecieron muchas de las investigaciones históricas de mi madre, le contó una noche esa anécdota, y ella a su vez me la contó a mí. Sospecho que es apócrifa.

2

Cuando se publicó Paradiso en 1966, inmediatamente el discurso oficial la condenó: era una novela escabrosa y pornográfica, oscura e impenetrable. Lo primero se debe, por supuesto, a las escenas eróticas del capítulo VIII. Los entusiastas y pudorosos censores de la Revolución se apresuraron a retirar la novela de las librerías.

En una oportunidad Lezama se lamentó de ello y le comentó a Manuel Pereira: «¿Cómo puede ser pornográfico un capítulo en el que se habla del golpe de dados de Mallarmé, un capítulo que es un papiro aljamiado de jeroglíficos?» Sea lo que fuere, Paradiso se convirtió muy pronto en paradigma de la oscuridad absoluta, y con su novela, el propio Lezama fue condenado a la sombra.

Para crear su Sistema poético, Lezama tomó sentencias de diversos autores y de diversas épocas. La primera de esas frases es: «Lo imposible creíble» de Gianbattista Vico; la segunda: «Lo máximo se entiende incomprensiblemente», sentencia que, según el poeta, va desde San Anselmo hasta Nicolás de Cusa, y que aparece en su libro La docta ignorantia. La tercera le pertenece a Pascal: «No es bueno que el hombre no vea nada; no es bueno tampoco que vea lo bastante como para creer que posee. Es bueno ver y no ver. Esto es precisamente el estado de naturaleza». Tales postulados son parte medular de su visión poética, pero vistos de otro modo, bien podrían justificar su propio hermetismo.

Al leer Paradiso nos enfrentamos a una plenitud avasalladora, a una suerte de novela total, a una novela cuya dramaturgia desbordada —o cuya ausencia de dramaturgia— la convierte en ese máximo que debemos entender incomprensiblemente, en lo imposible creíble, y en cuyas páginas el lector ve y no ve.

He leído Paradiso al menos en tres ocasiones, han sido lecturas espaciadas por los años. La primera fue la más ardua, llena de escollos, de incomprensión, de niebla y de abismos, pero dejó en mí un sabor imborrable.

El primer ejemplar de Paradiso que compré rebosa de subrayados y anotaciones manuscritas y, a pesar de lo cuidadoso que suelo ser con los libros, está totalmente destartalado. Tuve que comprar uno nuevo. Tengo además una edición en Kindle y otras en formato digital, una en Pdf y otra en Epub que hallé en un sitio de internet, y que quizás no es del todo lícito tener, pero me da tranquilidad saber que poseo esas versiones digitales por si ocurre alguna catástrofe con mis ejemplares impresos.

Comparto con Lezama el terror a volar. «Imagine —dijo en una ocasión— lo que es viajar en un avión donde solo una delgada lámina de aluminio nos separa de la eternidad». A pesar del pavor que me provoca subirme a los aviones, hace algún tiempo tuve que viajar a Nueva York con mi esposa y el niño.

¿Qué haría para sobrellevar las turbulencias a 10.000 metros de altura si no tenía una página a la que sujetarme? Decidí llevarme Paradiso. Sería mi cuarta o quinta lectura. En el mostrador nos comunicaron que el vuelo tenía un «discreto» retraso de una hora. Me senté a leer. Fue una lectura inquieta, llena de sobresaltos, pues estaba pendiente de los anuncios de los altavoces y me distraía el atareado torrente de personas que iban y venían por las salas del aeropuerto. En el avión, mi lectura fue más sosegada, pero no rebasé la página 61. Concluí con estas líneas, según la barroca descripción de Lezama: «En un final de mesa, cuando pensaba hinchar su sueño de insistir en la rodadilla de un buñuelo de oro, regado con rocío de mieles mantuanas, el chino antojadizo y tornasol, borraba su requiebro y se perdía con la venusiana dulcera en la cocina».

Andrés Olaya había sido víctima de la agilidad del chino antojadizo que le arrebató la posibilidad de comerse aquel exquisito «buñuelo de oro». Sentí deseos de entrar en la cocina y quitarle de las manos la venusiana dulcera al chino antojadizo y tornasol y llevársela a Andrés Olaya, o en última instancia comérmelo yo, pues el «buñuelo de oro» de Lezama me había hecho segregar abundantes jugos gástricos.

Era otoño y había frío en Nueva York. Tenía que hacer varias gestiones y ver a algunos amigos, pero no dejaba de pensar en el «buñuelo de oro» de Lezama. Al final, me quedaron tres días libres. Decidimos recorrer la ciudad. Fuimos, entre muchos otros lugares, al Central Park, al MoMA, al Guggenhiem y a la Biblioteca Pública de Bryant Park. Algo que la mayoría de las personas ignora es que, bajo el Bryant Park se oculta gran parte del sistema de almacenaje de la Biblioteca, es decir que al caminar por el parque lo hacemos, literalmente, sobre libros. Mi hijo Julio insistió en que visitáramos la estación de bomberos donde se filmó Ghostbusters, una de sus películas favoritas, pero estaba en reparaciones. Solo pudo tomarse algunas fotos frente a la fachada, repleta de andamios de construcción. Nos dijo entonces que tenía mucha hambre y que quería comer hamburguesa. Después de semejante decepción, decidimos llevarlo a The Ainswortn en Chelsea, pues alguien nos había comentado que allí se podían comer hamburguesas de lujo.

En The Ainswortn, mi esposa pidió una ensalada y un croque madame y el niño su descomunal hamburguesa. En la mesa contigua había una pareja joven. Ambos llevaban gruesas cadenas, anillos, relojes y pulseras, todo del más reluciente y ostentoso oro, moda bling. Justo en ese instante, apareció la camarera con el postre de la pareja. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. A escasos centímetros de nuestra mesa, la joven camarera sostenía una pequeña fuente con buñuelos dorados en forma de signos del infinito. Bañados en un almíbar denso y claro, la corteza dorada brillaba con la luz que se filtraba por las ventanas.

Cuando terminó de servirles, le pregunté por aquellos buñuelos dorados. Me aclaró que no eran dorados, sino de oro de 24 quilates. Explicó que comer alimentos recubiertos de oro era la última moda de algunos restaurantes de Nueva York, y que se espolvoreaban o se envolvían con milimétricas hojas de oro comestible.

De pronto, como si el repostero del restaurante elaborara los postres en la cocina de la transmutación, la apetitosa metáfora de Lezama del «buñuelo de oro» se había transformado en realidad. Estaba tan perplejo como maravillado. Contemplaba la golosina transfigurada en joya, convertida en alhaja comestible, tenía ante mí, a solo unos centímetros, al rey de los postres, al monarca de la dulzura vestido de oro.

Mi esposa advirtió la fascinación en mis ojos. Sonrió, pero creo que era una risa nerviosa. Es doctora, y al emigrar a Estados Unidos trabajó algún tiempo en el Poison Center de Illinois. Me miró preocupada y me susurró por lo bajo que el oro era un metal pesado, y que ingerirlo podía ser peligroso. Durante los meses que había trabajado en el Poison Center, no pocas veces recibió llamadas de personas envenenadas con metales preciosos, entre ellos el oro.

La camarera resultó ser mexicana y hablaba perfecto español.

—El oro no se metaboliza con la digestión —dijo con una sonrisa cortés. Piden un buñuelo, le tiran fotografías y las postean en Instagram y en Twitter, y después se lo comen. El oro no tiene sabor y es inodoro. Pero no se preocupen, lo que ha salido por Instagram y Twitter también sale de sus cuerpos intacto.

Mi esposa, aunque estaba en desacuerdo, no la contradijo. Yo sonreí y miré a los jóvenes cubiertos de joyas que ahora comían oro. Le pregunté cuánto costaban los buñuelos.

—Son buñuelos de 24 quilates, así que no son baratos. Cuesta 89 dólares cada pieza, reportó diariodecuba

Estaba dispuesto a intoxicarme con oro con tal de degustar aquel buñuelo que parecía engendrado por la voz de Lezama, pero el precio me pareció excesivo. Aún así salí de allí con esa extraña felicidad que sienten los lectores ante los milagros literarios. Quizás algún día regrese a The Ainswortn y pida de postre el buñuelo lezamiano.

3

En el vuelo de regreso continué con mi relectura de Paradiso. Pensaba en el buñuelo de oro, cuando súbitamente, tuve una iluminación. No pretendo enarbolar una teoría, ni hacer una exégesis sobre la obra de Lezama, aquí no hay conjeturas, postulados ni doctrinas. Se trata solo de un hallazgo, que desemboca en un acto lúdico, en un destello si se quiere.

Descubrí que en casi todas las páginas de Paradiso hay, de una forma u otra, referencias a la luz o a la claridad. La primera mención a la luz aparece tan pronto como en el párrafo inicial de la novela: «En ese momento, las doce de la noche, se apagaron las luces de las casas del campamento militar y se encendieron las de las postas fijas, y las linternas de las postas de recorrido se convirtieron en un monstruo errante que descendía a los charcos, ahuyentando a los escarabajos».

La novela principia con luces y termina con claridad: «Cemí corporizó de nuevo a Oppiano Licario. Las sílabas que oía eran ahora más lentas, pero también más claras…»

Las ediciones de Paradiso en formato digital adquirieron repentinamente un nuevo valor. Realizar conteos de palabras en una edición impresa me habría tomado semanas, quizás meses, hacerlo en un Pdf, tarda solo minutos. Una búsqueda rápida arrojó un promedio de 60 palabras portadoras de luz o que al menos la evocan. Me refiero a términos tales como «claridad», «resplandor», «iluminación» o «fulgor». Para que se tenga una idea, tan solo la palabra «luz» aparece 118 veces en la novela y «luna» en 85 ocasiones. En dependencia de la edición, Paradiso suele tener entre 555 y 560 páginas, y los 60 términos que seleccioné se repiten 905 veces a lo largo de todo el texto.

Leer Paradiso es asistir al espectáculo de una mente extraordinaria y de una genialidad inagotable. No creo, sin embargo, que Lezama haya sido consciente de ello, no creo que lo haya hecho a propósito. Escribió siguiendo los dictados de su propia imaginación, de las descripciones y los ambientes, de las circunstancias y los diálogos. Pero las páginas de su novela están hilvanadas con un largo y fino hilo luminoso. A todos sus detractores, a todos aquellos que lo condenaron por «oscuro», Lezama les dejó ese pasadizo de luz en Paradiso. Unas veces tenuemente iluminado, otras de una claridad cegadora, pero es posible seguirlo a través de toda la novela. Y como el propio Lezama afirmó en una ocasión: «La oscuridad está en el que oye, para los que tienen luz nada es oscuro».

Más de UniVista Tv Web

Los abusivos precios del pescado en La Habana

Reportan más de un incendio forestal diario en Cuba